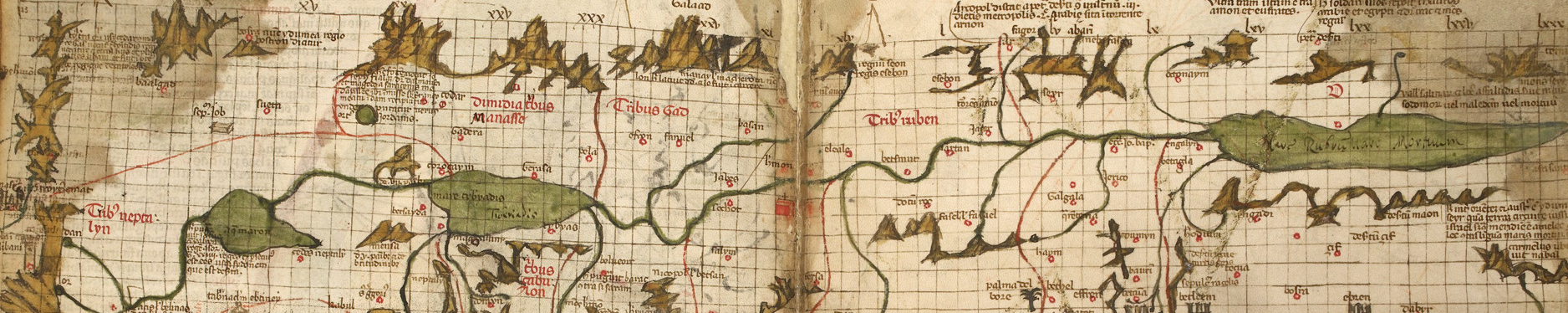

Die abgebildete Karte ist in einer Handschrift der British Library (Ms. Add. 27376, fol. 188v-189r) überliefert. Die Abbildung kann auf einer Website der British Library abgerufen werden (https://www.bl.uk/collection-items/liber-secretorum-fidelium-crucis-by-marino-sanudo)

Einführung

Sigla

Declaracio Mappae, Chronica Syon (CS)

M1 = München, BSB, rar. 801, 126r-129v (geschrieben von Hartmann Schedel)

M2 = München, BSB, Clm 18736, fol. 201r-204v („Mauritius Parisiensis“)

N = Nürnberg, StB, Cent. III, 93, fol. 171r-172r.

V = Vaticano, BAV, Vat. lat. 3841, fol. 3r-4v

Johannes Poloner, Descriptio terrae sanctae

W = Wolfenbüttel, HAB Cod. Guelf. 354 Helmst. 280ra-303vb

Vgl. dazu die Handschriftenbeschreibung von Bertram Lesser, Die mittelalterlichen Helmstedter Handschriften der Herzog August Bibliothek. Teil 2: Cod. Guelf. 277 bis 440 Helmst. und Helmstedter Fragmente, Wiesbaden. Vorläufige Beschreibung: ww.diglib.hab.de

M3 = München, BSB, Clm 14583, fol. 454r-488v

Vgl. dazu die Handschriftenbeschreibung von Julia Knödler: http:// www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31784519

M4 = München BSB, Clm 721, fol. 70b-86

M5 = München BSB, Clm 7488, fol. 86-97

M6 = München BSB, Clm 26630, fol. 260-272

Der zum Vergleich ebenfalls dargestellte Text aus Marino Sanudos Liber secretorum fidelium crucis wird nach der Edition von Bongars wiedergegeben (Marino Sanutus dictus Torsellus, Liber secretorum fidelium crucis, in: J. Bongars (Hrsg.), Gesta Dei per Francos, Hannover 1611; Beschreibung der Karte auf den Seiten: 246-249).

Vorbemerkung zur Edition

Der Fokus der Edition liegt auf dem Text der declaracio mappae, den ich die Cronica Syon – Fassung (CS) nenne, da in den entsprechenden Handschriften (M1, N, V) jeweils auf eine „Cronica Syon“ verwiesen wird, z.B.: sequitur aliud rescriptum ex cronica Syon in Vat. lat. 3851, fol. 5r. In M2 liegt der in den drei genannten Handschriften überlieferte Text in umgestellter Reihenfolge vor. Die Texterstellung erfolgte auf Grundlage der Handschrift N, die mit M1 weitgehend übereinstimmt, und welche mit den engverwandten Handschriften V und M2 verglichen wurde. Bei dem Klick auf den jeweiligen blau hinterlegten Quadranten erscheint unter der Karte der zugehörige Satz oder Textabschnitt.

Zur besseren Übersicht über den Gesamttext ist die Edition mit einer Abschnittsnummerierung in reiner Textform unter dem Reiter „Edition (Text)“ abgedruckt.

M1 wurde von Hartmann Schedel geschrieben und ist mit einem Druck von Hans Tuchers Pilgererzählung zusammengebunden. In Bezug auf das, was wir über Hartmann Schedel wissen,[1] scheint es sehr wahrscheinlich, dass er M1 aus der Nürnberger Handschrift (Nürnberg, StB, Cent. III, 93, fol. 171r-172r), die auf 1457 datiert wird, kopiert hat. Hartmann Schedel hielt sich ab 1466 in Nürnberg auf und sammelte und kopierte dort eine große Anzahl von Büchern.

Zum Vergleich zeige ich unter der declaracio-Fassung der Cronica Syon den entsprechenden Abschnitt aus der Descriptio des Johannes Poloner nach der Handschrift W. Die Descriptio terrae sanctae des Johannes Poloner,[2] der 1422 aus Regensburg ins Heilige Land reiste, ist in fünf Handschriften[3] erhalten. Die Beschreibung der Karte mit Liniennetz ist als Teil der Descriptio überliefert. Bei der bereits erwähnten Handschrift aus Wolfenbüttel (HAB Cod. Guelf. 354 Helmst. 280ra-303vb) handelt es sich eventuell um das Autograph oder zumindest um den ältesten Textzeugen der Descriptio[4]. Direkt abhängig von dieser Handschrift ist München, BSB, Clm 14583, fol. 454r-488v. Drei weitere Handschriften mit einem kürzeren Text wurden in der Edition von Titus Tobler (1874) berücksichtigt (München BSB Clm 721, fol. 70b-86, Clm 7488, fol. 86-97, Clm 26630, fol. 260-272).

Da enge Verbindungen zum Liber des Marino Sanudo bestehen, drucke ich nach der Edition von Bongars den jeweiligen Abschnitt aus dem 14. Teil des dritten Buches ab, der eine detaillierten Geographie der Terra Sancta enthält. Eine ähnliche Darstellung ist auch bei Paulinus Venetus[5] überliefert. Die Frage, inwiefern Marino Sanudos Text mit dem in diesen Abschnitten zum Teil wörtlich übereinstimmendem Text der Satyrica Historia des Paulinus Venetus zusammenhängt, lässt sich nach dem momentanen Forschungsstand nicht beantworten.[6] Eine Aufarbeitung der Überlieferung sowie eine Neuedition von Marino Sanudos Liber sind ein Forschungsdesiderat.

Da die Schreibung von Zahlen und Eigennamen auch innerhalb einer Handschrift variiert, wurde die Schreibung vereinheitlicht: Zahlen werden wie in N wiedergegeben, Eigennamen und Orte werden großgeschrieben. Die Orthographie der Eigennamen und Orte wurde aufgrund von dadurch möglicherweise sichtbaren Überlieferungszusammenhängen nicht angeglichen. Die Interpunktion wurde dem heutigen Gebrauch sparsam angepasst.

- Franz Fuchs, Hartmann Schedel und seine Büchersammlung, in: Alois Schmidt (Hrsg.): Die Anfänge der Münchener Hofbibliothek unter Herzog Albrecht V., München 2009, 153. Hartmut Beyer, Die Bibliothek Hartmann Schedels: Sammelleidenschaft und Statusbewusstsein im spätmittelalterlichen Nürnberg, Perspektive Bibliothek 1 (2012), 163-192.↩

- Franz Fuchs, Johannes Poloner, in: VL, 2. Auflage 11 (2004), Sp. 1253-1255.↩

- Vgl. zur Überlieferung: Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie. Herausgegeben von Werner Paravicini. Teil l: Deutsche Reiseberichte, bearbeitet von Christian Halm, Frankfurt am Main, 2. Auflage 2001, S. 68.↩

- Vgl. die Handschriftenbeschreibung von Bertram Lesser, Die mittelalterlichen Helmstedter Handschriften der Herzog August Bibliothek. Teil 2: Cod. Guelf. 277 bis 370 Helmst. und Helmstedter Fragmente. Beschrieben von Bertram Lesser. Wiesbaden2022,

https://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=354-helmst&catalog=Lesser.↩ - Zu Paulinus Venetus vgl. Michelina Di Cesare, Studien zu Paulinus Venetus. De mapa mundi, Wiesbaden 2015.↩

- Vgl. dazu Nathalie Bouloux, Culture et savoirs géographiques en Italie au XIVe siècle, Turnhout 2002, 49. Di Cesare (Anm. 4) 97.↩